在奥拉夫·舒尔茨提出时代转折,并呼吁德国进行根本性思考之前,中国与西方关系的悄然变化已经在进行中。自从十年前上台以来,中国实行的政策虽然在表面上仍然开放和普世,但其实质却是极具文化民族主义色彩。过去中国政治上的克制和作为世界工厂满足西方经济需求而不构成严重竞争的时代已经一去不复返。

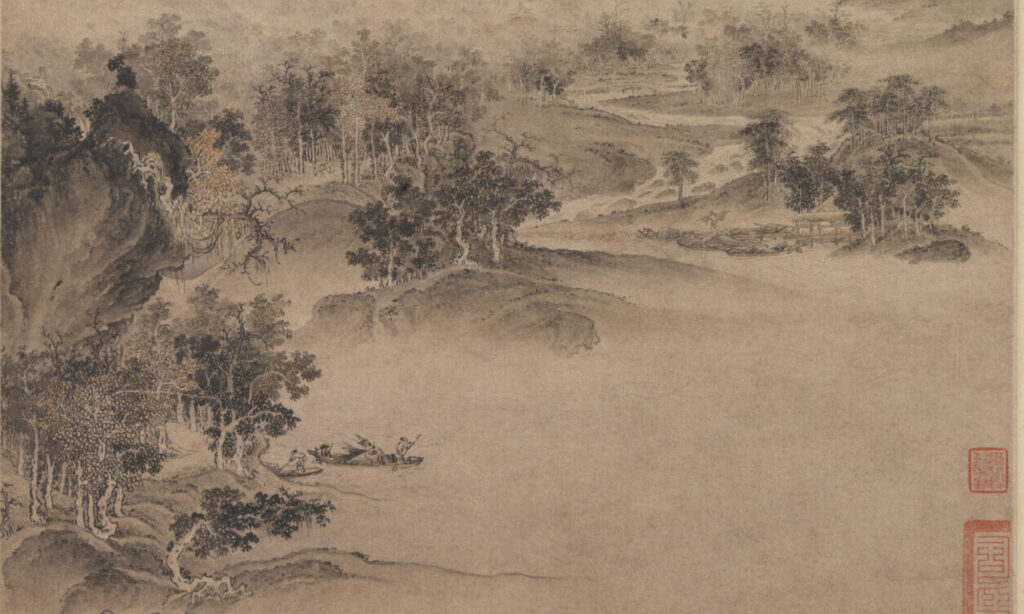

西方对于这种新的自信反应不一,有的人感到愤怒,有的人感到恐惧,有的人则感到无助。在这个时代转折的过程中,旧有的真理正在被重新审视,对当前中国的研究得到了推动,人们呼吁尤其是在德国的学校中增强对中国的了解。各种基金会提供关于中国经济和政治状况的批判性分析,为政府和企业提供咨询服务。然而,这其中往往忽视了让人更容易理解中国变化的当前发展:政治自信和经济崛起伴随着文化复兴,这在德国几乎没有被注意到。从小学开始,中国再次重视传统文化的知识,如传统艺术、哲学或文学。曾经被唾弃的高文化象征,如茶文化和书法再次成为时尚,佛教和道教异常流行,尽管中国共产党持无神论立场。新的国家意识形态自然地将儒家思想融入其“中国梦”中,梦想着“中华民族的伟大复兴”。

这种全社会的重新定位支持了源自传统的价值观和行为方式;首先是一种文化自豪感,这种自豪感基于一种文明上的优越感,这种优越感可以追溯到孔子之前的时代。随着西方和中国的分道扬镳,这些趋势在中国将变得更加重要。为了应对这一文明挑战,仅仅关注中国当前的发展已经不够了。需要一种更深入的理解,这种理解考虑到了中国的历史经验。只有这样,我们才能理解中国在政治、经济、文化和教育方面的观点,只有这样,我们才能对中国未来的发展作出现实的评估。欧洲中国文明中心就是为了收集和传播这种知识而设立的。