在奧拉夫·舒爾茨提出時代轉折,並呼籲德國進行根本性思考之前,中國與西方關系的悄然變化已經在進行中。自從十年前上臺以來,中國實行的政策雖然在表面上仍然開放和普世,但其實質卻是極具文化民族主義色彩。過去中國政治上的克製和作為世界工廠滿足西方經濟需求而不構成嚴重競爭的時代已經一去不復返。

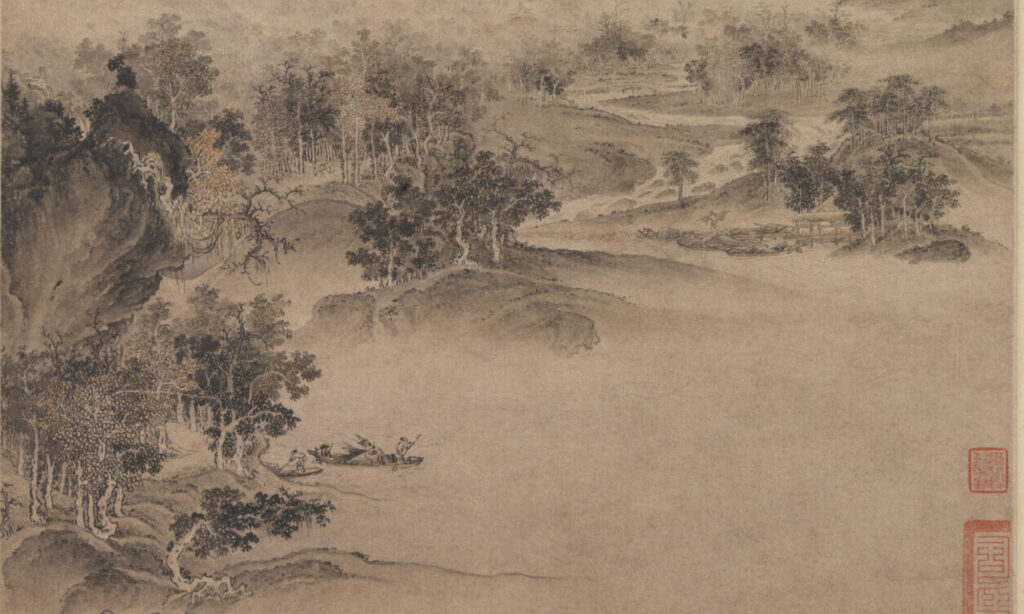

西方對於這種新的自信反應不一,有的人感到憤怒,有的人感到恐懼,有的人則感到無助。在這個時代轉折的過程中,舊有的真理正在被重新審視,對當前中國的研究得到了推動,人們呼籲尤其是在德國的學校中增強對中國的了解。各種基金會提供關於中國經濟和政治狀況的批判性分析,為政府和企業提供咨詢服務。然而,這其中往往忽視了讓人更容易理解中國變化的當前發展:政治自信和經濟崛起伴隨著文化復興,這在德國幾乎沒有被註意到。從小學開始,中國再次重視傳統文化的知識,如傳統藝術、哲學或文學。曾經被唾棄的高文化象征,如茶文化和書法再次成為時尚,佛教和道教異常流行,盡管中國共產黨持無神論立場。新的國家意識形態自然地將儒家思想融入其「中國夢」中,夢想著「中華民族的偉大復興」。

這種全社會的重新定位支持了源自傳統的價值觀和行為方式;首先是一種文化自豪感,這種自豪感基於一種文明上的優越感,這種優越感可以追溯到孔子之前的時代。隨著西方和中國的分道揚鑣,這些趨勢在中國將變得更加重要。為了應對這一文明挑戰,僅僅關註中國當前的發展已經不夠了。需要一種更深入的理解,這種理解考慮到了中國的歷史經驗。只有這樣,我們才能理解中國在政治、經濟、文化和教育方面的觀點,只有這樣,我們才能對中國未來的發展作出現實的評估。歐洲中國文明中心就是為了收集和傳播這種知識而設立的。